目前奇美博物館正展出英國國家藝廊的珍藏展「從拉斐爾到梵谷」,共52幅畫作,都是一時之選。不用飛到英國,現在在台南就能飽覽到拉斐爾、波提切利、貝里尼、提香、卡拉瓦喬、哥雅、林布蘭、委拉奎茲、馬內、莫內、塞尚、雷諾瓦、梵谷、高更等西洋美術巨擘之作,值得一看啊!

接下來,我將介紹12幅讓我印象深刻的畫作(當然有不少的遺珠),沒想到前8幅都是肖像畫,所以喜愛肖像畫的人千萬別錯過這個展覽。

今年適逢英國國家藝廊兩百週年,因而特別在亞洲進行巡迴展,今年已在上海、首爾與香港故宮展出。

這次展出的52幅畫作橫跨歐洲400年來各時期的精華,參觀一趟下來,就會對歐洲繪畫史的發展有初步的認識。

這次是英國國家藝廊第一次在台灣的展出,果然轟動,參觀人潮眾多,但館方有對人流進行管控,參觀品質還不錯。

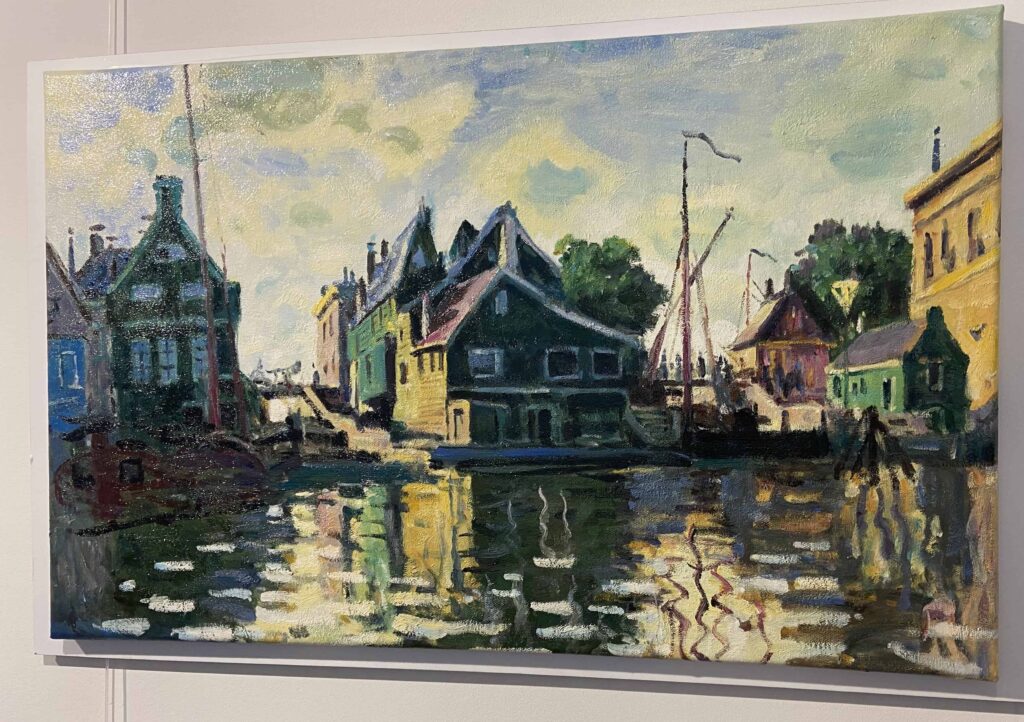

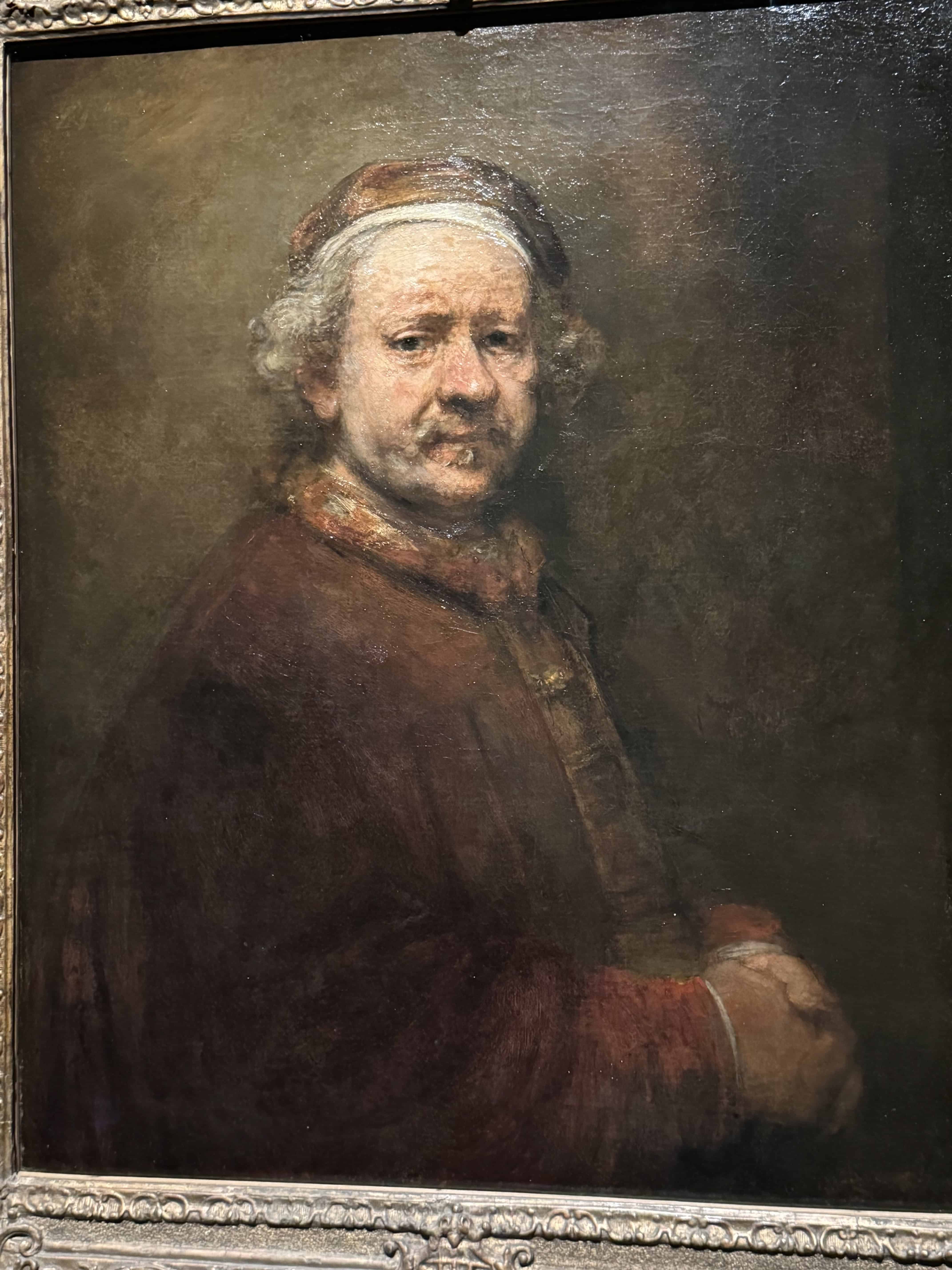

1.林布蘭的63歲自畫像(Rembrandt, Self Portrait at the Age of 63, 1669)

看到這幅林布蘭最後一幅自畫像,超感動!他畫完這幅畫之後幾個月就過世了,畫中的他面帶愁容又疲憊,但散發出一股尊嚴感,深鎖的眉頭似乎在質問:「命運之神你究竟還能把我怎麼樣?」

林布蘭是歷來畫最多自畫像的畫家,有80多幅,但他最偉大的作品都是荷蘭當時蔚為風潮的集體肖像畫,去年才去荷蘭國家博物館(Rijksmuseum)參觀他們的鎮館之寶:林布蘭的「夜巡」,並參觀林布蘭的故居,對林布蘭感興趣的朋友可點此連結(點我)更深入的認識這位荷蘭最偉大的畫家。

2.拉斐爾的「聖母子與施洗者約翰」(Raphael, The Virgin and Child with the Infant Saint John the Baptist,1510-11)

文藝復興三傑之一的拉斐爾,其聖母與天使的畫像是公認無人出其右,這幅又以委託人的名字稱為「加瓦聖母」。聖母的面容如此高貴聖潔,兩個不凡的孩子如赤子般的純真。圖中人物的構圖形成穩固的金三角,背景的兩扇木窗風景賦予畫面的平衡質感,讓聖家族的畫像如此神聖崇高。

3.湯瑪斯.勞倫斯爵士的「紅衣男孩」(Sir Thomas Lawrence, Portrait of Charles William Lambton, The Red Boy,1825)

「紅衣男孩」據說在亞洲各站巡迴展的調查中,都是最受喜愛的畫作。紅色是畫中孩子的爸爸要求改過來的顏色,果然效果不錯,讓人物更突顯。但讓人印象最深刻的是小男孩的面部表情,既純真又憂鬱,他這神秘的一望,就跟蒙娜麗莎那抹神秘的微笑一樣,讓人看過後就揮之不去。

4.卡拉瓦喬的「被蜥蜴咬傷的男孩」(Michelangelo Merisi da Caravaggio, Boy bitten by a Lizard, 1594-5)

卡拉瓦喬是率先將戲劇舞台的燈光效果引進繪畫,而且他的畫作語不驚人死不休,充滿戲劇張力與外露的情感。這幅就充分表現出他的特色。

被蜥蜴咬傷的男孩半邊臉亮、半邊臉暗,光影強烈對比。畫面凝固在他手指被蜥蜴咬住的瞬間,臉部驚懼痛苦的神情,就是很卡拉瓦喬!

另一個值得注意的是,前景的玫瑰花束與水果,卡拉瓦喬畢竟是畫靜物出身,看這些靜物光可鑑人,玻璃花瓶中還映出房間的一角,細膩動人。

5.維拉斯奎茲的「瓦爾德斯總主教」(Diego Velazquez, Portrait of Archbishop Fernando de Valdes, 1640-45)

因為我很喜歡Velazquez,看到這幅很驚喜。他是西班牙王室的宮廷畫家,在肖像畫方面成就非凡。這幅肖像畫的人物表情可說是入木三分,把總主教的威嚴與睥睨一世如照相機般精準呈現。

6.哥雅的「依莎貝爾.德.波爾塞爾女士」(Francisco de Goya, Dona Isabel de Porcel, before1805)

這幅西班牙浪漫派畫家哥雅筆下的女士畫像,讓我聯想到「卡門」,那種自信美麗且大無畏的神情,讓人過目不望。畫中女士身穿西班牙傳統服飾瑪哈,披著蕾絲頭紗曼蒂拉,看看那精細繁複又薄透的蕾紗,美極了!

7.提香的「女士肖像(來自達爾馬提亞的女士)(Titian, Portrait of a Lady, La Schiavona,1510-12)

提香是16世紀威尼斯畫派的大師,這幅是他年輕時的畫作,有趣的是他把畫中的人物與她的雕刻像並列,不同的媒材各自展現人物不同的精彩。提香最被稱道的是他用色精湛、豐富多彩,圖中女士的服飾就用了他的招牌「提香紅」。

8.范戴克的「約翰.斯圖亞特勛爵和他的兄弟伯納德.斯圖亞特勛爵)(Anthony van Dyck, Lord John Stuart and his Brother, Lord Bernard Stuart, 1638)

范戴克是17世紀法蘭德斯的畫家代表,這幅畫是真人大小的雙人肖像畫,畫中是一對貴族兄弟,看得出來源自同一血脈。而范戴克最擅長的是服飾面料上的細膩處理,看那縀料外套的光澤與靴子的褶皺,非常吸睛。

9,波提切利的「聖澤諾比烏斯的三個奇蹟」(Sandro Botticelli, Three Miracles of Saint Zenobius, about 1500)

相信大家都知道文藝復興大師波提切利的「春」與「維納斯的誕生」名畫,這次展中也有一幅波提切利晚年的畫作。由於他晚年對宗教狂熱,這幅畫的是佛羅倫斯主教展現的三個奇蹟,由左而右分別是驅魔、起死回生、讓盲人重見光明。畫作中人物眾多,有很 精彩的布局,值得細看。

10.康斯塔伯的「史特拉福磨坊」(John Constable, Stratford Mill, 1820)

本來對風景畫比較無感的我,看到這幅時不禁眼前一亮!這幅名為「史特拉福磨坊」的畫作,磨坊只出現在左邊一角,但精彩的描繪出磨坊旁人們生活的日常,有枯木橫陳、大人小孩垂釣、貨船上下貨 ,河水映著林木,白雲沈厚,層次井然有序。快!一起來認識這位大師,原來是英國風景畫巨擘康斯塔伯,他的風景畫精彩絕倫,影響了後來的法國巴比松派。

11.威廉.透納的「海洛和利安德的離別」(Joseph Mallord Willaim Turner, The Parting of Hero and Leander, before 1837)

看到這幅畫時有驚豔了一下,這是什麼時候畫的,看起來好像進入虛擬實境的感覺。這是幅神話故事主題,描繪住在塔樓的愛神的女祭司,愛上海峽對岸的青年,每晚她會在塔上舉燈,引領青年泳度海峽與她相會。但某夜燈滅了,青年溺斃,她也悲痛地投河自盡。畫中的兩位主角是在岸邊暗處中相擁,反而上面亮處的希臘神明目睹一切,是否也暗指神明在操縱他們將至的悲劇?

整幅畫如夢似幻,這是英國浪漫派大師透納的歷史畫,但注入了現代的精神,不是一味歌頌希臘神話,而是帶有反思的精神。

12.馬內的「音樂咖啡廳一角」(Edouard Manet, Corner of a Cafe-Concert, 1878-80)

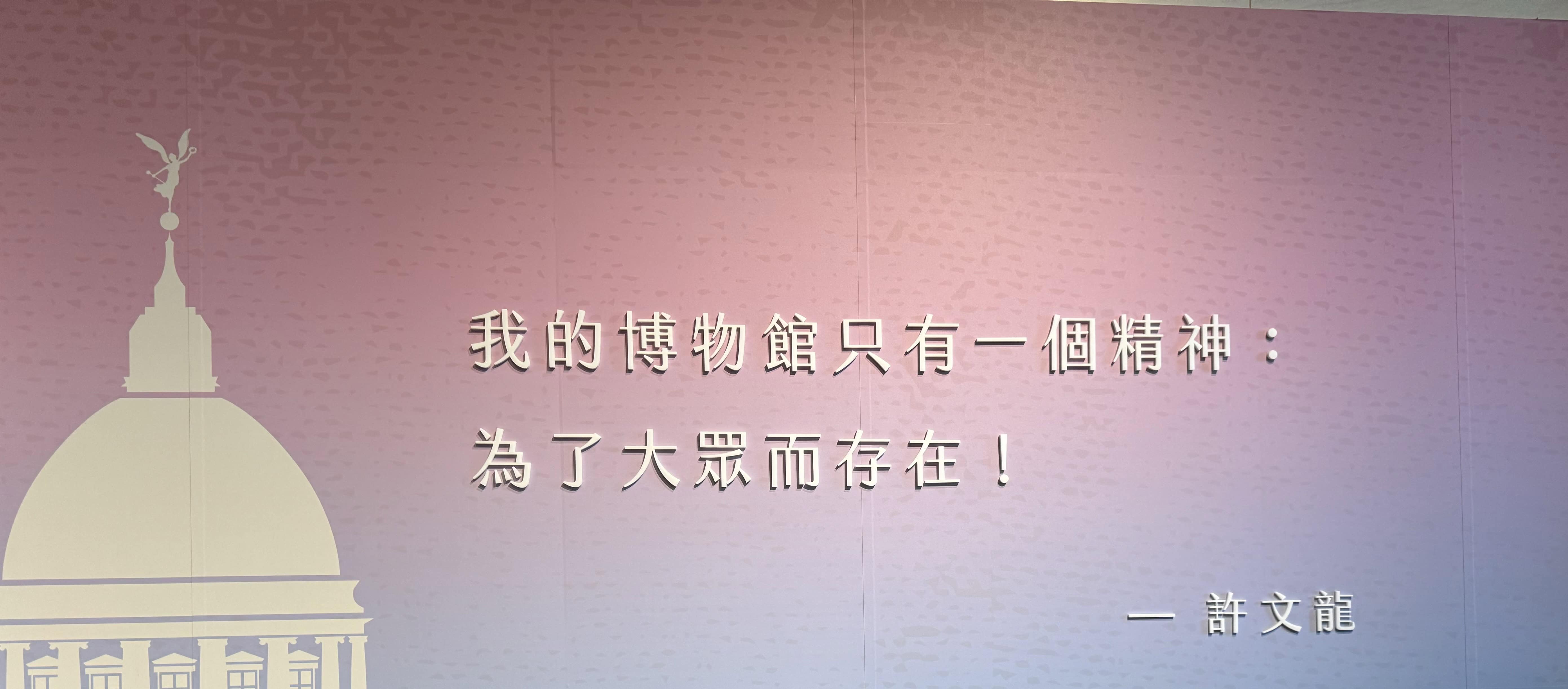

看展後,不妨到戶外又大又綠且美不勝收的園區走走。奇美博物館創立於1992年,主要蒐藏西洋藝術,創辦人許文龍先生為了讓較少接觸西洋藝術的民眾或資源較少的弱勢孩童,不用出國也能欣賞到西方藝文之美,因而創辦了這座把世界帶到你面前的博物館。走在園區,真的會很感念許文龍先生在文化藝術領域的用心與深耕。

博物館前會先經過奧林帕斯橋,兩側是12尊希臘神話的主神雕像,下面流淌的是繆思湖,非常的氣象萬千。

這是橋上的愛神維納斯雕像,栩栩如生,吸引鳥雀佇足其上。

劇力萬鈞的阿波羅噴泉,是耗時六年、攜手四國打造的入口大理石雕像。

一進門就是挑高的圓頂大廳,由281朵石膏雕琢的山茶花匯聚而成,高雅無比。

西式庭園中花木扶疏,雕像穿梭其間,非常道地的歐式風格。