我們常說「計畫趕不上變化」,也切身體會到這世上「唯一不變的就是變化」,所以人生在世,非常需要具備的一個生存技能就是「應變能力」。同意嗎?

今天我們就來看看如何以「無為」應變。

莫知恃其知之所不知而後知

莊子在〈則陽〉篇中寫到衛國大夫蘧伯玉六十歲了,六十年來年年在想法上都有變化。常常剛開始他認為是「對」的,到後來覺得是「錯」的,所以他也不知道現在認為「對」的,不是五十九歲前認為是「錯」的。

怎麼會這樣看法立場搖擺不定呢?莊子卻稱讚他懂得「與時俱進」。

莊子說:「人皆尊其知之所知,而莫知恃其知之所不知而後知,可不謂大疑乎?」人們都重視他所知道的,而不知道借重他所不知道的去知道,這不是很糊塗嗎?

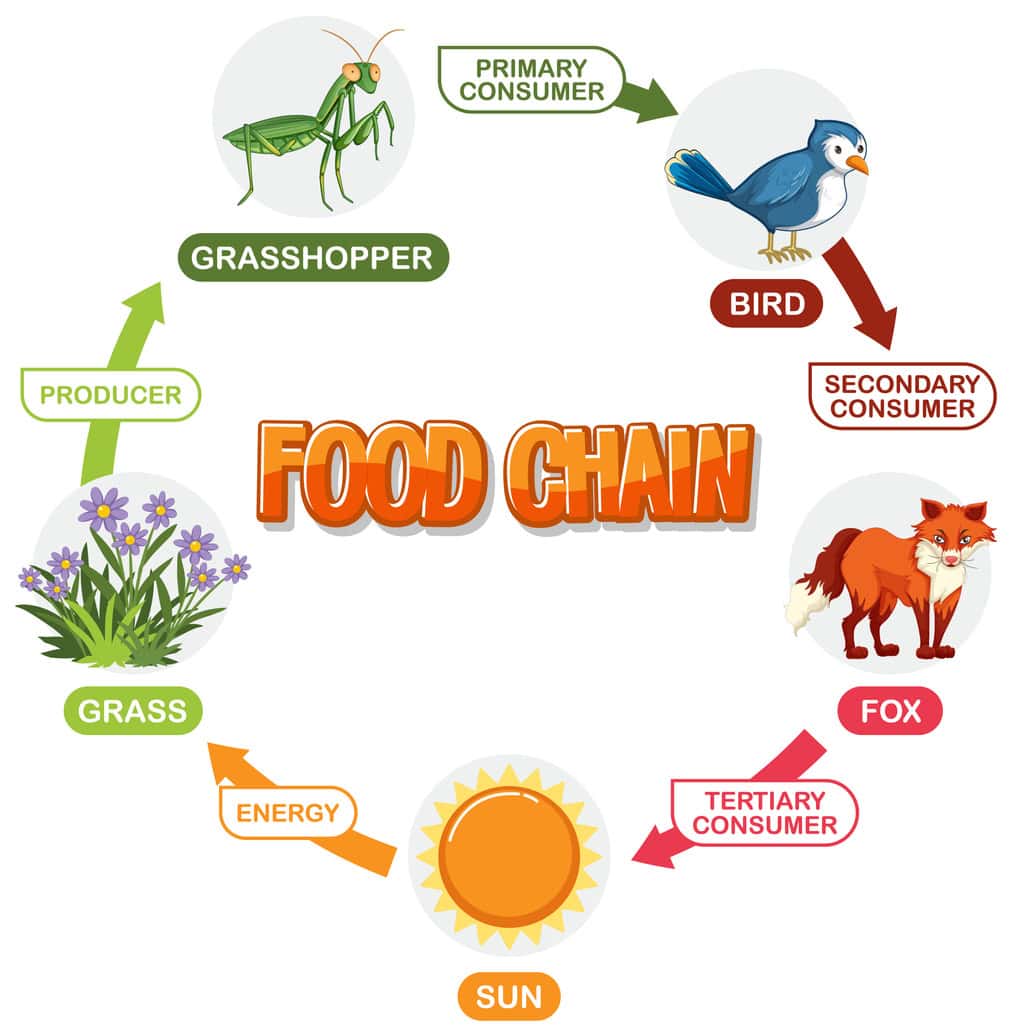

這就是「變化」微妙的地方。此一時也,彼一時也!現在對的,有可能之前之後是錯的,而人們總是事後才驚覺:「原來已經變了」!怎麼本來是對的後來變錯的,本來是錯的後來變對的,剛好顛倒過來?是什麼時候開始變的?怎麼現在才知道?難怪莊子稱讚蘧伯玉懂得「用不知道來知道」,這樣就不至於跟大多數人一樣,對變化的發生「不知不覺」或「後知後覺」。

所以哪有真的、絕對的、不變的「對」與「錯」呢?面對無所不變該如何是好呢?目前最好、最普遍的方式就是「隨機應變」,要能視狀況隨時因應調整。為什麼要「視狀況」?因為狀況有好有壞,好狀況有好狀況的應對方式、壞狀況有壞狀況的應對方式,所以本質上應是一種「伺機而動」。

道家的「無為」應變法呢?一言以蔽之,是「隨機隨變」法。「隨機」是數學上那個「隨機」,什麼可能都有可能,不做預設,然後一旦發生任何可能就「隨著狀況變」。亦即任何狀況都有可能發生,一旦狀況發生就與之同步。

與時俱化而無肯專為

記得之前在〈有用好還是無用好?〉一文中引用莊子〈山木〉篇的故事?故事中,莊子的弟子不明白不成材的大樹免被砍伐、可是沒有用不會叫的鵝卻先被宰來吃,所以不管有用的或沒用的,都無法免除禍患,該怎麼做呢?

莊子跟弟子說:「周將處夫材與不材之間,似之而非也,故未免乎累。」意思是,我會處於有用與沒有用之間,這樣看似合乎「中道」,但還是會出問題的。

如何是好呢?「若夫乘道德而浮遊則不然。無譽無訾,一龍一蛇,與時俱化,而無肯專為」。

莊子指出重要的是要能「乘道德而浮遊」,具體而言是「隨著變化而變化」,怎麼「隨變」呢?「無譽無訾,一龍一蛇」,亦即當情況是「成龍(有用) 」時不感到高人一等(無譽),當情況變到「成蛇」(沒有用)時不感到屈辱(無訾)。

如何做到可以「有用」也可以「沒有用」?因為「與時俱化,而無肯專為」,隨著外在變化的上下而上下,不執意非要在上或絕不在下。這樣才能在變化來時接受任何的改變,與之同步。

至於世間版的應變心法是怎樣呢?莊子說:「合則離,成則毀;廉則挫,尊則議,有為則虧,賢則謀,不肖則欺」,說重點就是有成功就有失敗,有作為也會出錯,有用的會被利用,沒有用的會被欺侮。

這就是我們上篇文章說的,身處文明社會即身處無數的對立之中,而且大多數人只接受「好/有用」的一面,排斥「壞/沒有用」的一面,所以在面臨順境時容易自以為是,等逆境來時又自憐自艾。

而道家的「無為」應變方式是回歸自然本性,也就是沒有善惡禍福的區別對立,這樣才能真正做到「乘道德而浮遊」,隨著變化而變化,不管狀況是好是壞都與之同步。

看到差別的關鍵所在了嗎?世間版的「隨機」是有好壞順逆之分的,所以「成龍」是好時機,「成蛇」這是壞時機,所以「應變」的方式是在逆境時要力爭上游,在順境時要未雨綢繆。這種「應變」是與變化不同步,沒有「與時俱化」(跟著改變)更沒有「無肯專為」(順逆都接受)。

道家版的「隨機」是真隨機,對「有用/成龍」或「沒有用/成蛇」一視同仁,視之為變化來到,那就跟著改變,本來與之不同而現在變到與之相同就是了,這樣就能如莊子所說的「物物而不物於物」,主宰外物,不被外物主宰。

當你心中沒有「有用」與「沒有用」的區別,當有用時有用、沒有用時沒有用,這樣變化又能奈你何呢?